大橋仁は写真集で 何を成してきたのか 文—山内宏泰

写真集づくりを己の表現の核と定める大橋仁は、これまでに四作品を刊行している。それぞれを順にひもといてみたい。

『目のまえのつづき』1999年 青幻舎

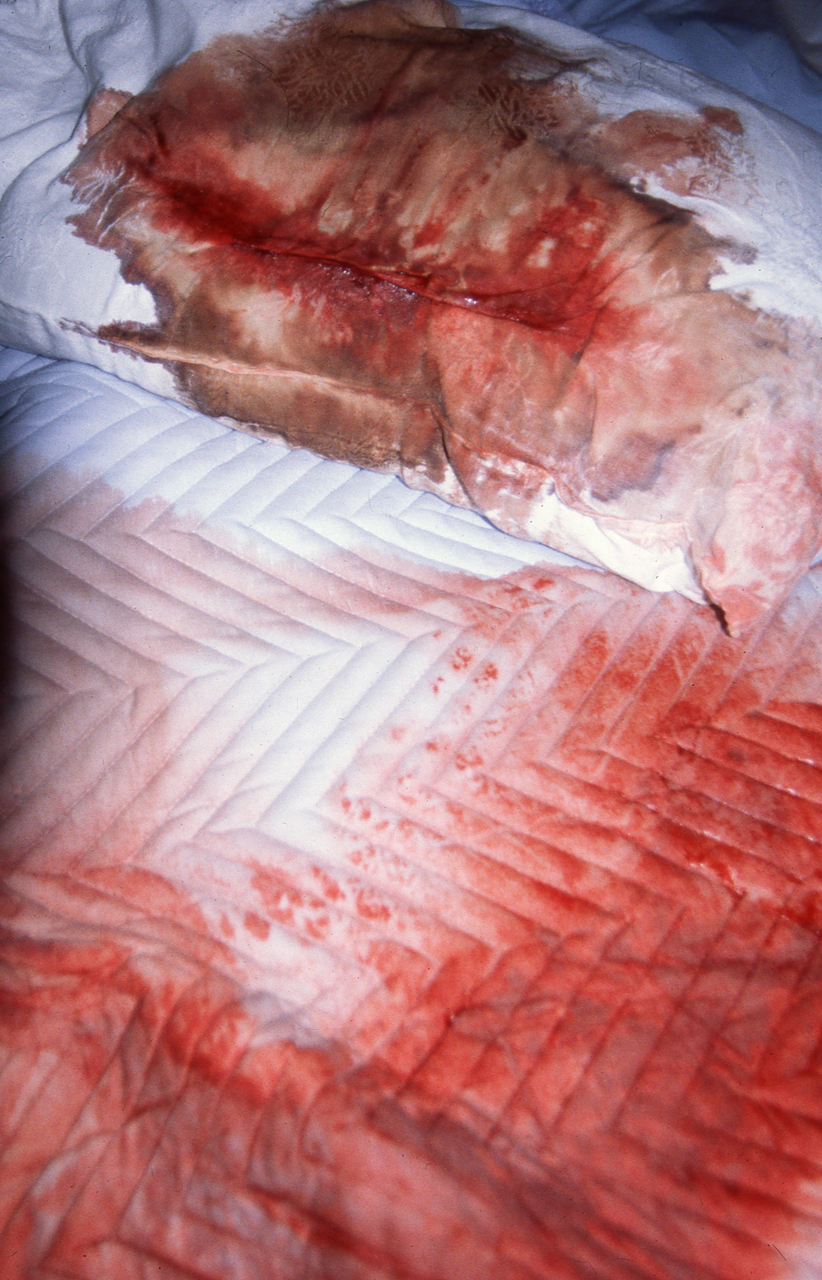

大橋仁のファースト写真集は、鮮やかな赤色が目に飛び込む印象的な表紙を持つ。何かにクローズアップした写真で、魚のウロコだろうかと見紛うが、実際はそんな生やさしいものじゃない。血に染まったシーツである。

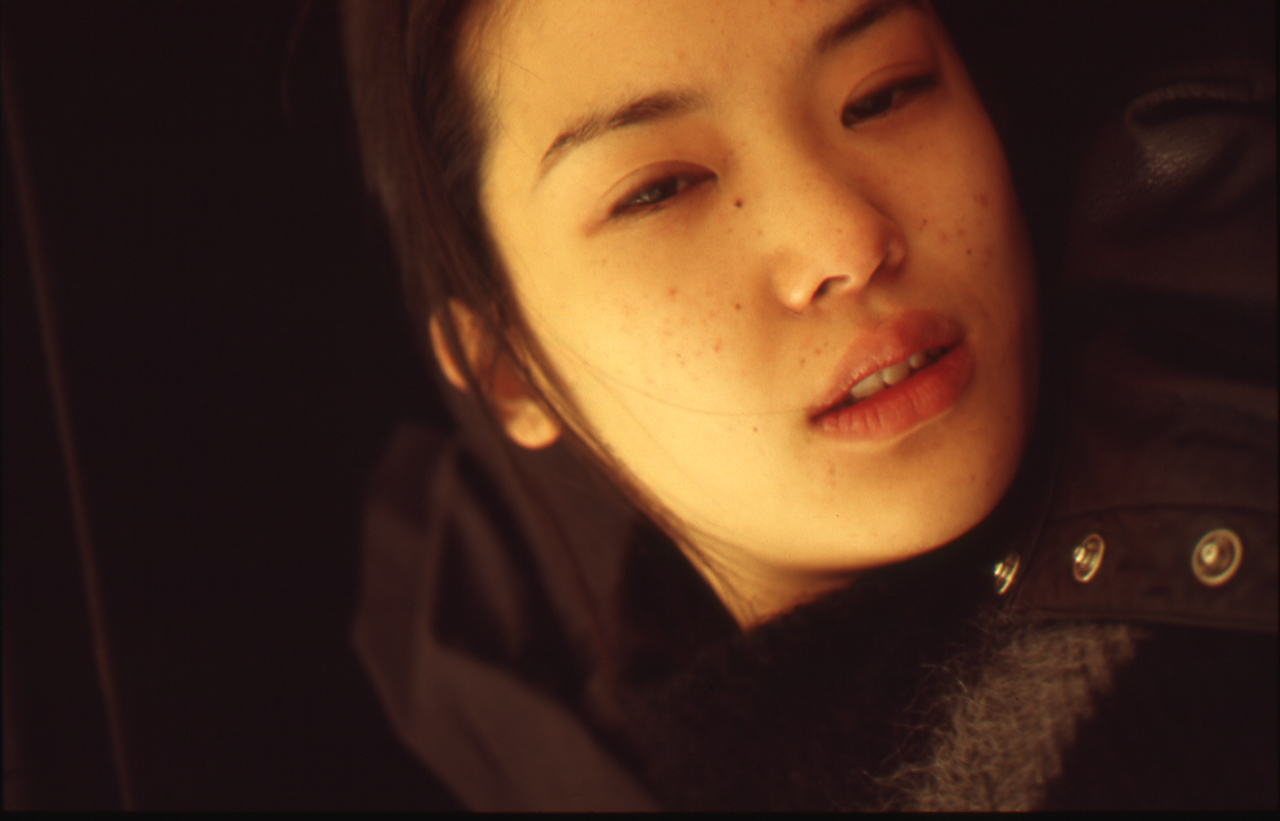

あるとき自宅で父親の自殺未遂の現場に居合わせた大橋は、カメラを持ち出して一部始終を撮影した。救急隊員が駆けつける様子、意識が朦朧とした父親の表情、あとに残された血塗れの寝具。生々しく切迫した写真が幾枚も続く。その後の入院中の姿や、回復して家へ戻ってからの生活までを含めた一連の流れが、この写真集の軸を成している。

生死のはざまにある人間が発する凄みや生命力が、一枚ずつの写真にありありと刻まれていて圧倒される。荒木経惟が本書の帯文に寄せた言葉のとおり、「壮絶ナリ」のひとことだ。

身内の窮地にカメラを向けるとは何事か。そう立腹する向きもあるかもしれない。が、大橋はこれら痛々しいシーンに向けて当然のごとくシ ャッターを切った。ものをつくるとは根本的に己を暴露することだと、十代で創作を志した当初から思ってきた。自分の内面や身の回りの出来事を人目にさらすのはうれしいわけもないが、表現をするうえではしょうがないことと捉えている。人からどう見られてもひるまない覚悟もできているつもりなのだ。

同作には他にも、写真家本人と見られる人物が光る棒状のものを自宅内で振り回す連続写真や、風呂場で泡まみれになって寝そべる女性の肢体カットなども含まれている。何ということもない日常生活のなかから切り取られたそれらの写真も、自殺未遂にまつわる写真と同等の高いテンションが感じられる。

いつどこにでも生命感のようなものは現れ得るし、それを写真で捉えるために大橋は常日頃から臨戦態勢を敷いているということなのだろう。

『いま』2005年 青幻舎

10組の母子の出産シーン。それにある幼稚園での1年間の園児たちの姿。このふたつが、2冊目の写真集の主たる被写体だ。

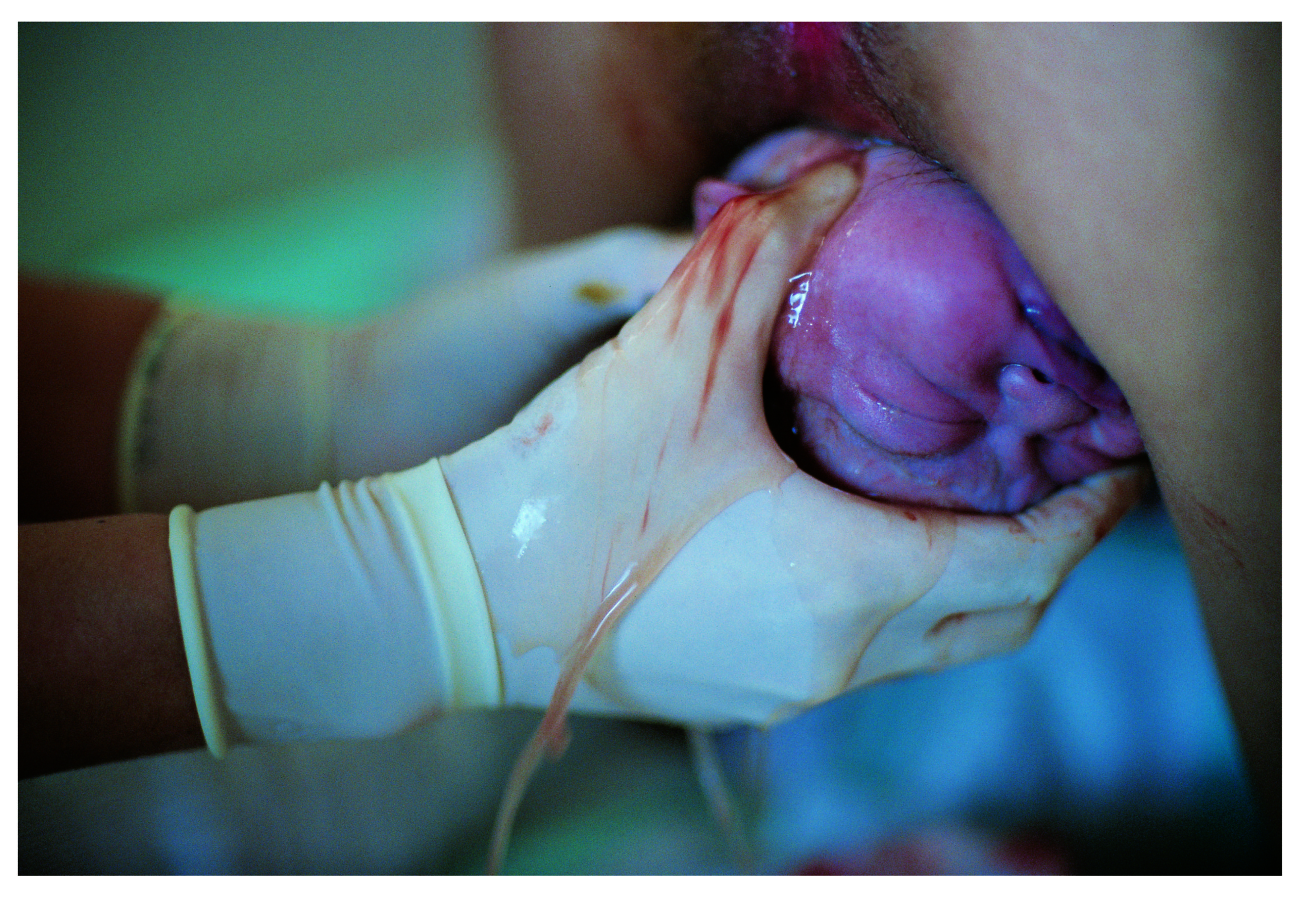

生命誕生の瞬間に迫る出産シーンは、これまでいろんなテイストや方法で撮影されてきたが、大橋が撮る出産シーンはひたすら生々しいのが特長だ。

女性の局部からニョキ、と突き出た黒い塊が見える。いままさに産まれんとする赤ん坊の頭部だ。ページをめくると、その子はようやく顔面を外界に現したところ。血と体液にまみれ、必死な形相でもがいている。

生命が産まれる瞬間とは、かくも苛烈なものだったのか。

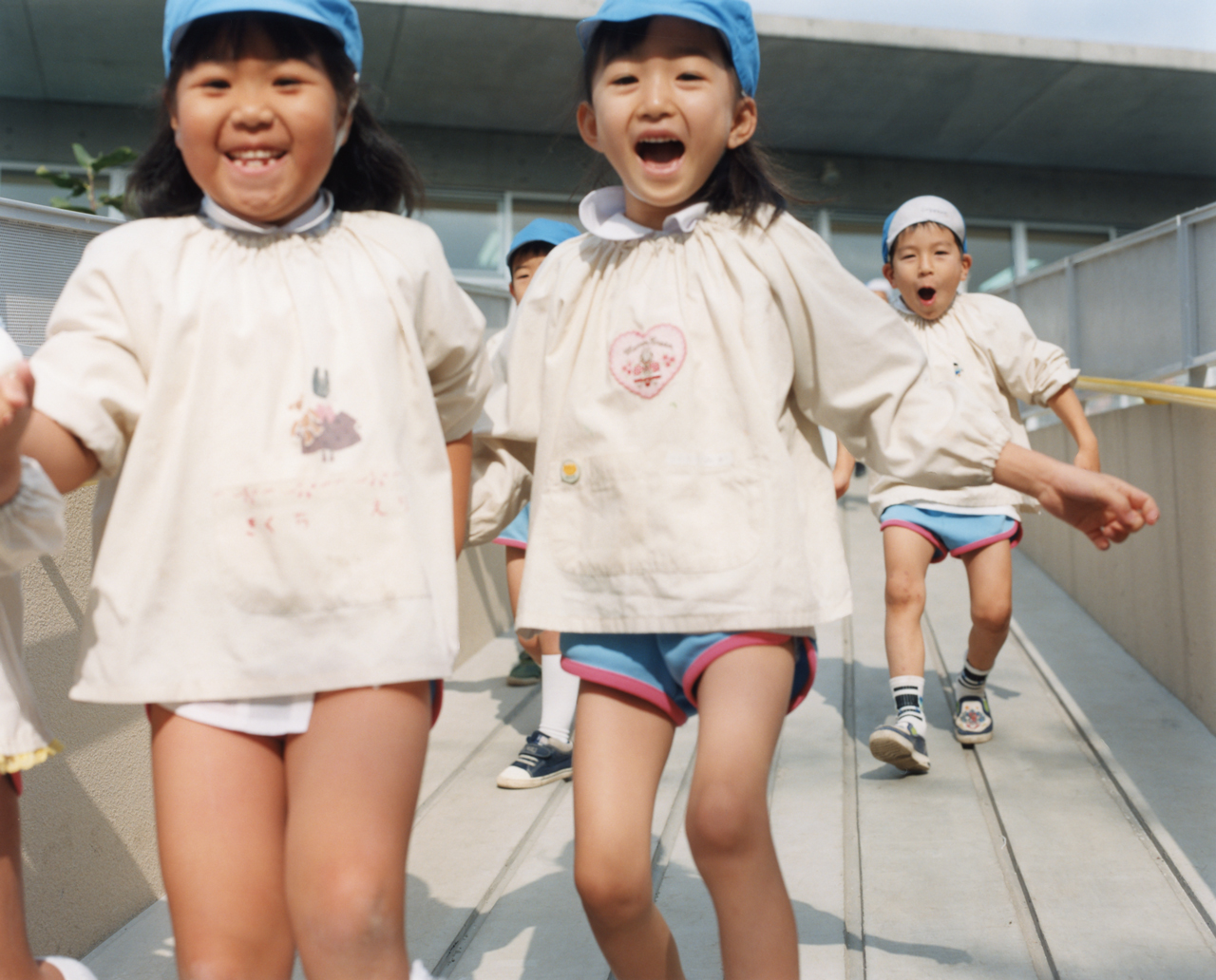

幾組もの母子が繰り広げる闘いの記録が続き、まだ目も見えぬはずの赤ん坊がレンズを見据える写真で一区切りがつくと、次は幼稚園の光景の写真となる。

幼児は顔を寄せ合い笑っているかと思えば、次の瞬間の写真では泣きじゃくっている。弁当を食べたり、プールでバタ足の練習をしたり。何をするにも喜怒哀楽を爆発させて全力で立ち向かう姿がひたすらまぶしい。

強烈なエネルギーを発する得体の知れないものの生態を見せつけられて、ページを眺めているだけでぐったりしてしまう。園児たちはまさに「生命の塊」だ。

「出産」と「園児」をテーマにしたきっかけは、とある仕事で幼稚園の撮影をしたこと。大人とまったく異なる原理と感覚で動き回る園児という魅惑的な生物に接して、「この子らが世の中に出てくる瞬間を見てみたい」と強く思ったという。

伝手をたどり神奈川県の産婦人科と話をつけ、撮影の許可をもらい、1年8か月かけて10組の母子を撮影した。この「10」という数字には意味を込めた。1、2組だけ追いかけて撮ると、単なる人間ドラマになってしまう。だがここでやりたかったのは、泣こうがわめこうが産まれてくる生命の強烈さそのものであり、ありきたりなストーリーはいらない。極めて即物的かつ動物的な出産という現象を、統計的な非常に冷めた側面からも捉え、表現するためには、せめて二ケタ分くらい撮影しなければダメだと考えたのである。

オブラートに包んだり、既存のイメージをなぞるようなことを一切していない、出産や園児の「ありのまま」が、この一冊には封じ込められている。

『そこにすわろうとおもう』2012年 赤々舎

「肉とはなんぞや」という問いを追求した作品が3作目の写真集となった。男女それぞれ150人、合わせて300人が素っ裸でひとつところに集まり、一斉に性行為に勤しむ。その集団乱行シーンを撮り下ろした写真群が、作品の中心を成す。

刊行時、何を撮った作品かと問われた大橋は、「肉。肉体というよりは肉そのもの」と答えている。多くの写真家および表現者は、人間とその営みを撮りたい表したいと望んでいるはず。大橋もその例に漏れないわけだが、「人」ではなく「肉」を撮りたかったと言い切るところが、真骨頂にしてオリジナリティだ。興味の中心が人間にあることはたしかなのだけど、大橋はカッコつけたところのない剥き出しの存在として人間を捉えたいと切望しており、それゆえ「肉を撮りたい」という言い方となるのだ。

『そこにすわろうとおもう』の被写体は裸体が多いので、文字通り剥き出しの人間が画面内に溢れ出てくることとなる。くわえて大橋は、精神的にも剥き出しの状態をここで写真に収めようとした。人は日頃、意識や思想など言葉を用いた営みによって衣をまとい、生身の精神が傷つかぬようガードしている。もっと剥き出しの人間の精神を現前させたければ、言葉の入り込まない領域にいるときをねらうしかない。

そこで大橋は、性行為に勤しむ男女にねらいを定めた。セックスの最中の人間は、たしかに言葉のない世界に没頭しており、無意識の状態で生身の自分をさらしているだろうから。

意識を持たず、ただ肉のかたまりとして本能の赴くままうごめく人間たちの姿は、異様な迫力を持って観る者に迫ってくる。大橋の意図はここに十全に実現されたといえるだろう。

本作においても、裸体がくんずほぐれつするパートの他に、日常の光景を捉えた写真が多く収載されている。何気なく過ぎていく生活時間のなかにこそ、スペクタクルとファンタジーが潜んでいるということを、大橋は毎度強調しているように思える。

ここまで見てきた3冊の写真集に続くのが、『はじめて あった』(2023年 青幻舎)となる。こちらのあらましについては、こちらの記事で本人の言葉を聞くことができる。

文春オンライン: http://~~~~~

4冊の写真集は、扱う題材こそ毎回バラバラながら、どれもいずれ劣らぬ過激さを含む。見る側を無傷では帰さない、相手の脳内に何かを残し植え付けてやろうというギラギラした意志が、いつだって透けて見えるが、大橋自身は、読者に対して何かを残し植え付けようと考えた事は一切なく、撮影制作時は逆に読者の事は一切考えず、ただ感じたまま、自分の命の命ずるまま、体の向いた方向でただシャッターを切る。それだけの事に没頭してきたと言う。

また、大橋仁は写真を始めたそのときから現在まで、一貫して人間を撮ろうとしてきたし、とりわけ虚飾を排した素の人間がどんなものなのか、探究し続けてきたのだということにも気づく。

画家ポール・ゴーギャンはかつて、自身の代表作のタイトルにこんな言葉を付けた。

「我々はどこからきたのか。 我々は何者か。 我々はどこへいくのか。」

わたしたちが知りたいことのすべては、ゴーギャンのこの言葉に集約される。大橋仁の写真活動も、これら三つの問いを繰り返し問うことに費やされてきたし、今後も変わらないだろう。

彼なりの言葉を用いるなら、写真を通して「命の記憶」を探し求めること。それだけを大橋仁はこれまでも、いまも、これからも、きっと続けていく。